そもそもインフォマーシャルとは何でしょうか。これは、「インフォメーション」と「コマーシャル」、2つの言葉が合わさった造語です。企業の商品やサービスの特徴をテレビで紹介する内容のテレビCMの一種ですが、「CM」とは言わず、現場では略して「インフォマ」と言ったりします。

テレビインフォマーシャルは主に通販企業の食品や健康食品、化粧品等に多く活用されますが、テレビを見るボリューム層の主に高齢者に対して、商品やサービスを紹介し、そのまま購入につなげたい商品、例えば、シニアの健康課題を解決するマッサージチェアなどの雑貨や、平日に開催されるツアー旅行、有料チャンネルの加入促進や、高額商品になると会員制リゾート施設やシニア向けマンション、最近では疾病リスク検査サービスなどにも活用されています。

テレビでいろんな商品が紹介されていて、どれも商品が魅力的に映り購買意欲を掻き立てられるものばかりです。しかもその瞬間に電話を掛けて購入をしてしまう。これは皆さんも経験があるのではないでしょうか?

今回は、なぜテレビインフォマーシャルを観た視聴者は“今”行動してしまうのかをテーマに、行動経済学の観点から消費者心理を深堀りしていきます。

目次

テレビインフォマーシャルは「今すぐ購入してもらう」ための仕組み

テレビインフォマーシャルの最終的な目標は、商品やサービスの購入へと直結させることです。テレビを視聴中に電話やWEBへ誘導し、できるだけ「直感」に訴えかけて迅速なアクションを引き出す必要があります。

ここで鍵となるのが「直感的行動」を理論的に説明する行動経済学です。中でも、ダニエル・カーネマンの著書『ファスト&フロー』は代表的な一冊。そこで語られる「ファスト(システム1)」は、じっくり考えずに瞬時に決断する思考様式で、一方の「スロー(システム2)」は過去の経験や知識を踏まえて慎重に判断します。

テレビインフォマーシャルは、まさにこのシステム1を強く働かせ、瞬間的な購買行動を誘導する仕組みと言えるでしょう。本記事では、そのシステム1が関わる行動経済学の理論と、テレビインフォマーシャルで用いられている具体的な演出を絡めながら紐解いていきます。

テレビインフォマーシャルに潜む行動経済学の数々の効果

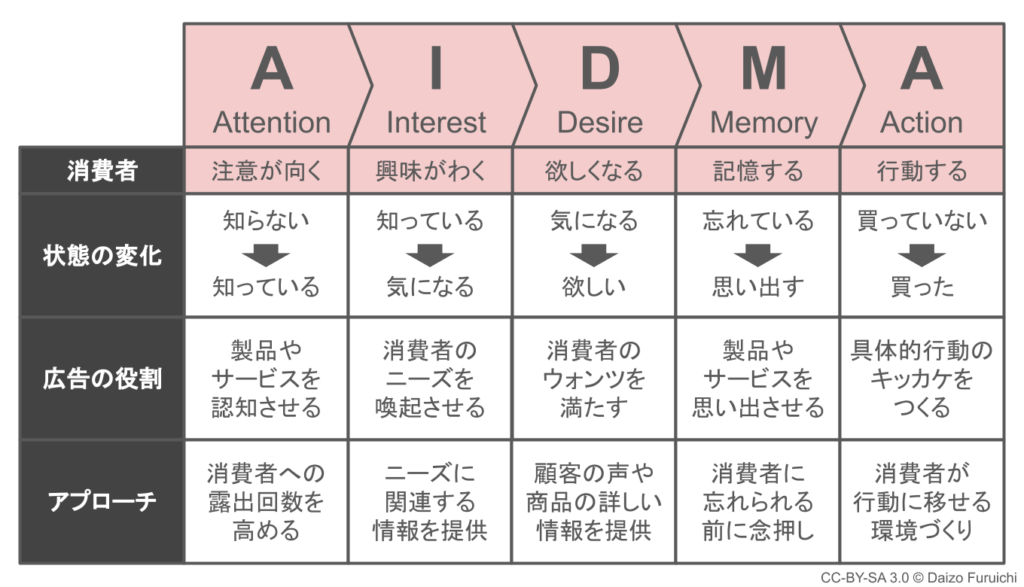

行動経済学の理論は多岐にわたりますが、ここでは「AIDAの法則(Attention, Interest, Desire, Action)」に沿って、各段階で活用される代表的な効果を紹介します。

AIDAの法則とは?

1.Attention(注意)を喚起する際の効果

◆カクテルパーティー効果

ざわついた環境下でも、自分に関連する情報だけは自然と耳に入る脳の働き。視聴者に「これは自分向けだ」と感じさせると、番組の内容への注目度が高まります。

- 例

- 「女性の皆さん、必見!」

- 「70代以上の方に朗報です!」

- 「○○地域の皆さん!」

- スポーツ中継中に「野球中継をご覧のみなさん!」と呼びかける

→「これは自分のことだ」と思わせることで注意をひきつける

2.Desire(欲求)を刺激し、信頼を強化するときの効果

◆社会的選好・バンドワゴン効果

多くの人が支持しているものほど、さらに支持が高まる心理現象。「日本人は周りと同じだと安心する」という風潮とも関連づけてよく説明されます。

- 例

- 「国内で売上No.1!」

- 「100万セット突破!」

- 「品切れ続出!」

- 大勢の愛用者が登場する演出

◆ハロー効果

対象の特定の側面が極端に目立つことで、全体評価がその印象に左右されてしまう認知バイアス。

- 例

- 有名芸能人やインフルエンサーによる「私も使っています」発言

- 権威ある専門家や教授の推薦コメント

3.Action(行動)をうながす際の効果

◆アンカリング効果

最初に提示された情報や数値が基準(アンカー)となり、以降の判断がその影響を受ける心理現象。

- 例

- 「通常1か月分4,000円の商品が、初回限定で2,000円!」

◆時間的圧力(タイムプレッシャー)

決断に時間制限があると、人は早く決めなければという焦りからヒューリスティックに頼りやすくなる傾向。

- 例

- 「この価格で購入できるのは、放送終了後30分限定!」

◆フレーミング効果

同じ事柄でも、提示の仕方ひとつでまったく違う解釈や行動を引き出せる認知バイアス。

- 例

- 「初回無料!送料500円のみご負担ください」

と

「初回500円(送料無料)」

→前者のほうが“無料”に目がいきやすく、強く訴求できる - 「1,800円だけど1日あたり60円」→分割すると格安感が強まる

- 「初回無料!送料500円のみご負担ください」

◆損失回避性・保有効果(プロスペクト理論)

- 損失回避性:利益を得るより損することを強く恐れる心理

- 保有効果:自分が所有しているものを、実際以上の価値だと思い込む心理

- 例

- 「期間限定特別価格」「先着100名限定」

→「損はしたくない」「在庫を奪われたくない」という気持ちで購買意欲が高まる

- 「期間限定特別価格」「先着100名限定」

◆現状維持バイアス(プロスペクト理論)

人は変化を避け、今の状態を続けようとする傾向があります。

- 例

- 定期コースを提示すると「長期契約しなくてはいけない」と感じ、申し込みをためらう

- 「いつでも解約OK」「まずはお試しから」などの訴求で心理的ハードルを下げる

テレビインフォマーシャル以外でも注目の通販マーケティング効果

◆参照点・コントラスト効果

最初に見た情報を基準として、後から見るものを大幅に高く(あるいは低く)評価してしまう現象。

- 例

- はじめに高額なプレミアム商品を見せ、その後安価な商品を「こちらがおすすめです」と提示

◆極端の回避効果

複数の選択肢があると、真ん中のグレードを選びやすい心理効果。松竹梅理論とも呼ばれます。

- 例

- 商品を2種類だけでなく3種類にし、中間価格の商品を選びやすくする

◆サンクコスト効果

すでに投じたコスト(時間・お金・労力)が惜しくなり、見返りが薄いと分かっていても止められなくなる心理。

- 例

- 解約希望の人に「ここまで続けていただいたので、もう少しで結果が出るかもしれませんよ」と継続を促す

成功しているテレビインフォマーシャル企業の例

1.ショップジャパン

フィットネス器具やキッチン用品など、幅広いカテゴリーを扱い、テレビ通販の代名詞的存在として認知されています。番組内ではタレントを起用した実演や、購入者の声を多数取り上げることで、社会的証明やハロー効果を巧みに利用。独自商品を中心に構成することでブランディングを確立しているのも大きな特徴です。

2.ジャパネットたかた

「今からお電話を!」という印象的なフレーズと、分かりやすい実演販売で有名。商品の詳細とメリットを丁寧に紹介しつつ、「数量限定」「期間限定価格」など損失回避性や時間的圧力をうまく演出する点がポイント。視聴者を“今すぐ”行動へと動機づける番組構成が秀逸です。

3.QVCジャパン

テレビ通販専門チャンネルとして、多彩な商品ジャンルをライブ感あふれる形式で販売。生放送を最大限に活かし、その場で視聴者からの質問やコメントを取り入れる双方向スタイルが特徴です。バンドワゴン効果(「ただいま注文殺到中!」など)や極端の回避効果を駆使し、多彩なバリエーションの商品を提案することで売上につなげています。

まとめ

以上ご紹介したテレビインフォマーシャルの仕組みは、行動経済学で説明される多くの心理効果によって裏付けられています。まだ名前こそついていないものの、消費者心理に基づいて緻密に設計されたテクニックは無数に存在すると考えられます。

テレビインフォマーシャルを観るとき、こうした行動経済学のフィルターを通して見ると、その裏側にある「作り手の狙い」がより鮮明に浮かび上がるかもしれません。「テレビを見た瞬間に電話してしまう心理的な仕掛け」とは何なのか、ぜひ自分なりの視点で分析しながら楽しんでみてはいかがでしょうか。

通販インフォマーシャルの制作を考えているご担当者様へ

株式会社Doppoは、通販インフォマーシャルなど反響を起こす映像作りを得意としている

制作会社です。福岡市に本社を置き、東京にも営業所がございます。

是非、お問い合わせください。